生理前に歯が痛くなるのはなぜ?生理と口内環境の関係性を解説

2025/07/10

こんにちは、武蔵小杉駅徒歩3分の歯医者、武蔵小杉ネゴ歯科矯正歯科です。

生理が近づくと、歯ぐきが「腫れる」「痛む」「ムズムズする」さらには「出血する」といった症状に悩まされる女性の方も少なくないのではないでしょうか。

これらの症状は、女性ホルモンが影響している可能性があります。

今回は、生理がどのように口内に影響を及ぼして歯ぐきの腫れや痛みを引き起こすのか、その原因や対策について解説します。

生理前に口腔トラブルが起こる理由

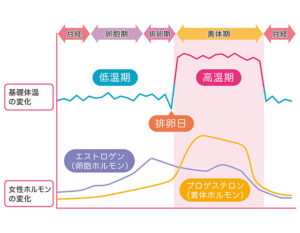

生理が近付くにつれ、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンのバランスが変化し、身体的、精神的にさまざまな変化や不調が現れるようになります。

このホルモンバランスの変化による生理前のさまざまな精神的・身体的な不調のことを、月経前症候群(PMS)と呼びます。

月経前症候群(PMS)の症状として一般的に知られているのは、倦怠感や腹痛、食欲増加、肌荒れ、イライラ、不安感などですが、中には歯の痛みや歯ぐきの腫れがPMSの症状として現れる方もいます。

生理前に起こる口腔トラブルや変化

痛みの誘発

生理は医学的には月経といい、子宮が収縮を繰り返すことで、剥がれ落ちた子宮内膜を血液とともに体外に排出する現象を指します。

この過程で分泌されるプロスタグランジンは子宮の収縮を助ける物質ですが、同時に痛みの感覚を増幅させる物質でもあるため、多量に分泌される方やプロスタグランジンに対する感受性の高い方の場合は、生理痛とともに歯や歯ぐきの痛みも誘発されることがあります。

歯周病菌の活性化

歯周病の原因となる菌の一つに「プレボテラ・インターメディア」があります。

この菌は女性ホルモンを栄養源とするため、生理前の女性ホルモンの分泌量の変動により増殖しやすくなります。

さらに、プロゲステロンの影響で歯ぐきの毛細血管が拡張され、炎症も増幅しやすくなります。

そのため生理期は、普段は免疫で抑えられている歯周病のムズムズする、腫れるといった初期症状が現れやすくなります。

免疫力の低下

女性ホルモンは自律神経系とも密接に関わっており、ホルモンバランスの乱れが、イライラや憂うつ、頭痛、腰痛、さらには食欲不振などの不調を引き起こします。

そのため、これらの不調によって免疫力が低下すると、歯周病菌がより活発に働くようになり、口腔内トラブルが発生しやすくなります。

体温の上昇

生理の2週間ほど前から女性の身体は高温期に入り、体温が0.3~0.6℃ほど上昇します。

それほど大きくない体温の変化にも思えますが、人によっては37℃近い体温が2週間ほど続くことになり、微熱を感じることも少なくありません。

歯周病菌は37℃前後の温度を好む傾向があるため、生理前の体温上昇により増殖しやすくなり、歯ぐきが腫れやすくなります。

生理前の口腔トラブルを防ぐためのポイント

丁寧なケア

口腔トラブルを防ぐうえで、日々の歯磨きはとても重要です。

生理前の免疫力低下や歯周病菌の繁殖を抑えるためにも、歯磨きを丁寧に行い、口腔内を清潔に保つようにしましょう。

特に就寝中は菌の活動が活発になるため、寝る前の念入りなケアは欠かせません。

デンタルフロスや歯間ブラシなども用いることで、歯ブラシでは届かない箇所もしっかりと掃除しましょう。

ストレスケア

口腔内の健康を維持するためには、ストレスをできるだけ減らすことも大切です。

生理前はホルモンバランスが崩れてストレスに敏感になる時期であり、ストレスが蓄積すると、免疫力が低下し口内の炎症が悪化しやすくなります。

リラックスタイムや適度な運動、趣味の時間を取り入れることで、心身ともにリフレッシュするようにしましょう。

生活習慣の改善

生理前につい手が伸びてしまう甘いものが、口腔内の問題を引き起こすこともあります。

ストレス発散は大切ですが、過度な糖分摂取は控え、野菜やタンパク質を中心に栄養をバランスよく摂取することを心がけましょう。

長い時間の飲食も、口腔内の菌を活発化させる要因となるため、間食は控えめにしておきましょう。

定期検診の受診

口腔内の健康を保つためには、定期的に歯科検診を受けることが大切です。

たとえ痛みがなくても定期的に歯科医院を訪れることで、問題が大きくなる前に発見し対処することができます。

特に虫歯や歯周病は、早めに発見し治療を開始することが、歯や歯ぐきへのダメージを抑えることにつながります。

そのほかの女性ホルモンの影響が出やすいタイミング

思春期

思春期は性ホルモンが急速に発達し始める時期です。

また、この時期は生活が夜型になりやすく、歯磨きが不十分になりがちな時期でもあります。

食生活や生活習慣の変化、受験勉強や対人関係の悩みがストレスを生み、それが免疫力を低下させる要因になることもあります。

妊娠・出産期

妊娠中は女性ホルモンの分泌が通常の10〜30倍に増加するため、この急な変化により歯周病のリスクが高まります。

つわりによって歯磨きが難しくなったり、嘔吐を繰り返してしまったり、不規則な食生活になったりすることも、リスクを増大させる要因です。

こういった妊娠中に発生する歯肉炎は「妊娠性歯肉炎」と呼ばれ、中期から後期にかけて症状が悪化しやすいという特徴があります。

更年期

更年期はエストロゲンなどの女性ホルモンが大きく減少する時期です。

ストレスを感じやすい時期でもあり、それによって唾液の分泌量が減少することで、ドライマウスや唾液の自浄作用が低下することによる虫歯・歯周病のリスクも高くなります。

また、閉経後にはエストロゲンの影響で骨粗しょう症のリスクが高まり、歯を支える骨の密度が低下することで歯が抜けやすくなるというリスクもあります。

この時期は、口腔ケアの見直しと、定期的な口腔内検診を怠らないことが重要です。

まとめ

生理やそれに伴う女性ホルモンのバランスの変化は、全身だけでなく、口腔内にもさまざまな影響を及ぼします。

毎日の丁寧なケアとストレス管理、生活習慣の見直しが、健康な口内環境を保つためには大切です。

そして、定期的に歯科検診を受けることで、口腔トラブルが大きくなる前に対処できる可能性が高まります。

女性特有の周期による口腔内の変化を理解し、それに沿ったケア・メンテナンスを行うことで、口内の健康を維持していきましょう。

武蔵小杉ネゴ歯科矯正歯科:https://nego-dental.com/

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目1−1 ドレッセタワー武蔵小杉2F

電話:044-400-2107

交通アクセス

電車でお越しの方:東急東横線 武蔵小杉駅より徒歩3分