唾液腺に石ができる唾石症とは?症状や治療方法について

2025/11/10

こんにちは、武蔵小杉駅徒歩3分の歯医者、武蔵小杉ネゴ歯科矯正歯科です。

「食事をするときにあごに違和感がある」

「食べ物を食べるとあごの下が痛む」

このような症状がある場合、それは唾石症かもしれません。

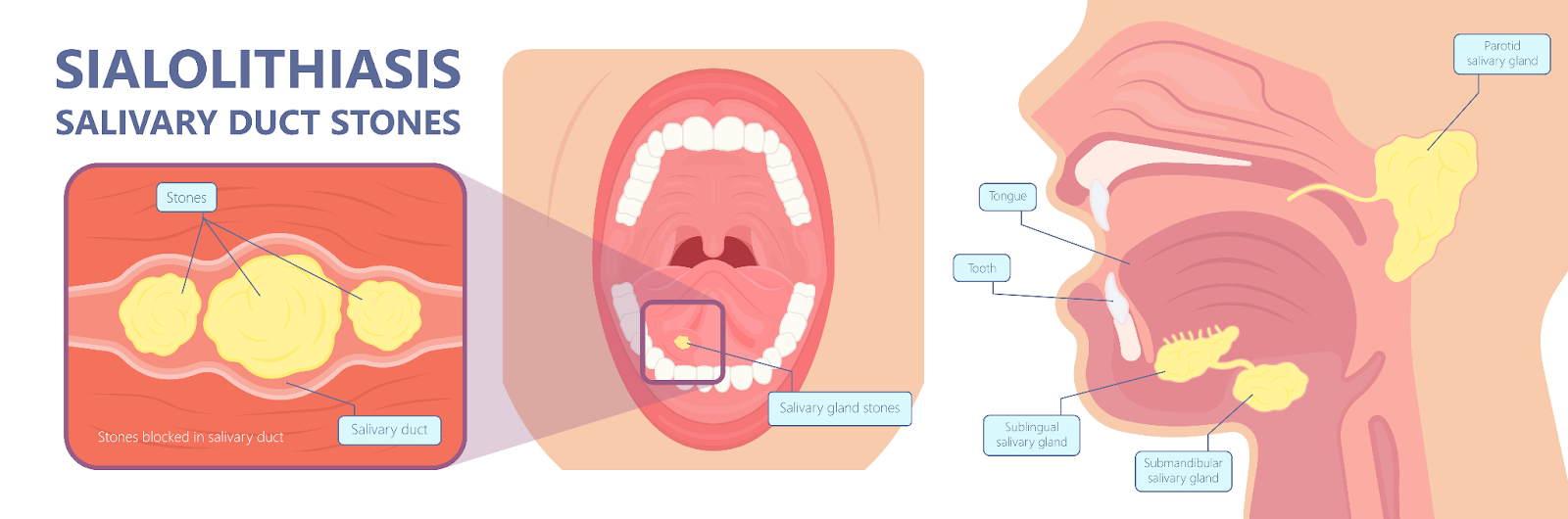

唾石症は、唾液腺やその導管に石のような硬い塊が形成される病気です。

唾石症とはどのような病気で、どのようにして発生するのか、その症状や診断方法、治療法、予防策などを解説します。

唾石症とは

唾石症は、唾液腺やその導管内に石のような固形物が形成されることで、さまざまな症状を引き起こす疾患です。

唾液中にはカルシウムが豊富に含まれており、このカルシウムが唾液腺の内部導管に入り込んだ細菌や異物を核として結晶化することで、唾石が形成されます。

唾液腺は、首の周りに位置している「大唾液腺」(耳下腺、顎下腺、舌下腺)と、口の粘膜に埋まった「小唾液腺」に分かれます。

特に、唾液の流れる速度が遅く粘性が高い顎下腺は、唾石ができやすいという特徴があります。

反対に、舌下腺や小唾液腺に唾石ができることはあまりありません。

唾石症の症状

唾石症における典型的な症状は、食事中や食後の唾液が最も分泌される時間に感じる、強い痛みや腫れです。

具体的には、あごの下に腫れや痛みを感じたり、耳の下が腫れて痛んだりするケースが多くあります。

また、舌の裏に異物感を覚えることや、唾液の分泌が著しく低下して口が乾燥することもあります。

初期の段階では唾石が小さく、唾液の流れにまだ大きな問題を起こしていないため、自覚症状がほとんどないこともありますが、唾液の流れが悪くなってくると口の乾きが感じられるようになり、食事をするたびにあごや耳の下に違和感や軽度の痛みが生じてきます。

特に酸味の強い食品を摂取した際は、唾液の分泌が活発になるため、症状が顕著に現れます。

これらの症状は食事が終わると和らぐものの、唾液分泌が活発になると再発することが特徴です。

唾石症を長期間放置すると、口腔内の細菌が唾液腺内に逆流し、細菌感染を起こす危険性があります。

また、口腔内が十分に洗浄されなくなり殺菌作用が低下した結果、炎症が悪化して高熱が出たり、顔が腫れたり、膿が出ることもあります。

さらに、唾液が不足することで口腔内の細菌が増加し、口臭や歯周病が進行するリスクも上昇します。

唾石症の原因

唾石症は、唾液中のカルシウム成分が、導管内に存在する細菌や異物を核として結晶化することで形成されます。

唾液の流れが悪い状態は、唾石が形成されやすい環境を作るため、水分の摂取量が少ない人や、特定の薬の副作用で唾液の分泌量が低下している人は注意が必要です。

また、カルシウムが豊富なミネラルウォーターを日常的に飲んでいる場合も 唾石症のリスクが増すといわれています。

唾石症の診断方法

唾石症の診断の際は、まず触診によって腫れや痛みの有無、そして唾石の存在を確認します。

その後、唾石の位置や大きさをより詳細に確認するために超音波検査やCT検査を行います。

もし検査の結果、唾石が存在しないことが確認できた場合には、ほかの疾患が原因である可能性があるため、唾液腺を含む口腔全体の状態を調べるために採血を行うこともあります。

唾石症の治療方法

唾石症の症状が軽微な場合や、唾石が小さい場合には、生活習慣の改善を図ることで自然に石が排出されるのを待ちます。

こまめな水分摂取や、唾液の分泌を促すための唾液腺周辺のマッサージなどが自然な石の排出を促します。

もし、すでに細菌感染が起こっている、または痛みや腫れが強い場合には、抗生物質や鎮痛剤などの薬剤を使用して炎症の抑制と痛みの軽減が行われます。

また、このような治療を行っても唾石が排出されない場合や、症状が長引いている場合には、外科的な処置による唾石の除去が検討されます。

手術には主に二つの方法があります。

ひとつは、口の中から直接唾石を摘出する「唾石摘出術」で、もうひとつは、あごの下を切開して唾石を除去する「顎下腺摘出術」です。

唾石の位置や大きさ、数に応じて選択されます。これらの手術は主に局所麻酔を使用して行われ、通常は30分程度で完了します。

日帰りでの手術が可能であり、手術費用は健康保険が適用され、3割負担の場合は6千円から1万円程度です。

また、唾石が奥深くにできている場合や、複数個の唾石がある場合は、顎下腺全体を切除する「顎下腺摘出術」が必要です。

この手術は全身麻酔を用いて数時間かけて行われ、1週間程度の入院が必要となります。

手術費用は入院が必要になるため高額ですが、高額療養費制度の対象となります。

唾石症の検査・治療ができる診療科

唾石症と思われる症状が出た場合は、症状を我慢せずにできるだけ早く医療機関を受診することが重要です。

耳の下の腫れやあごの痛みを感じた場合は、まずは耳鼻咽喉科を受診しましょう。

また、口内やその周辺、あごや頬などに違和感を覚えた場合は、歯科口腔外科での診断も可能です。

歯科口腔外科は、歯を含む口腔内全般の問題を幅広く扱っているため、唾石症ではなかった場合も口腔内の問題についても包括的に診てもらうことができます。

唾石症の予防法

唾石症を未然に防ぐためには、食事中に食べ物をよくかみ、唾液分泌を促すことが大切です。

よくかむことは、唾液腺を刺激して多くの唾液を分泌させ、口腔内を清潔に保つことにつながります。

また、唾液の分泌を促進する、梅干しやレモンといった酸味の強い食品を食生活に取り入れることも予防になります。

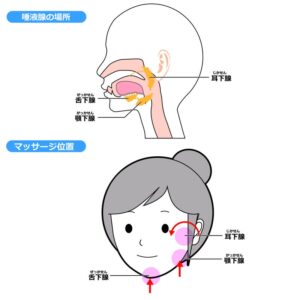

そのほか、唾液腺の機能を保つための「唾液腺マッサージ」という方法もあります。

えらの部分や耳の下あたりを優しくマッサージすることで、唾液腺を直接刺激し、分泌を活発にします。

唾液腺内の滞留を防止することで、唾石のリスクを低減することができます。

まとめ

唾石症は、軽度な症状から徐々に悪化し、重篤な疾患へと進行する可能性があります。

症状が疑われる場合は早めに医療機関を受診しましょう。また、日々の生活で少しの工夫をすることで唾石症の発症を予防することができます。

唾液の分泌を促す食品を率先して取り入れ、気づいたタイミングでマッサージを行うことで、口腔内の健康を維持しましょう。

武蔵小杉ネゴ歯科矯正歯科:https://nego-dental.com/

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目1−1 ドレッセタワー武蔵小杉2F

電話:044-400-2107

交通アクセス

電車でお越しの方:東急東横線 武蔵小杉駅より徒歩3分